学院紹介

ABOUT

東京家政学院の歴史

2023年、東京家政学院は創立100周年を迎えました。

大江スミが本学院を創立してから100年。

時代が変わっても、KVA精神をはじめとする伝統は脈々と受け継がれています。

東京家政学院は、社会へ、未来へ、大きく飛躍していきます。

創立者 大江スミ物語

※画像はクリックすると拡大されます。

~生い立ち編~

幕末の激動期を抜け、明治維新を迎えた日本。 なかでも国際的な気風にあふれ、

なかでも国際的な気風にあふれ、あらゆる文化に先駆けていた長崎の地で、

明治8(1875)年、顔にあざを持つ

一人の女の子が誕生します。

彼女の名は、宮川スミ(結婚して大江スミ)。

彼女の名は、宮川スミ(結婚して大江スミ)。後に、本学の創立者となる人物です。

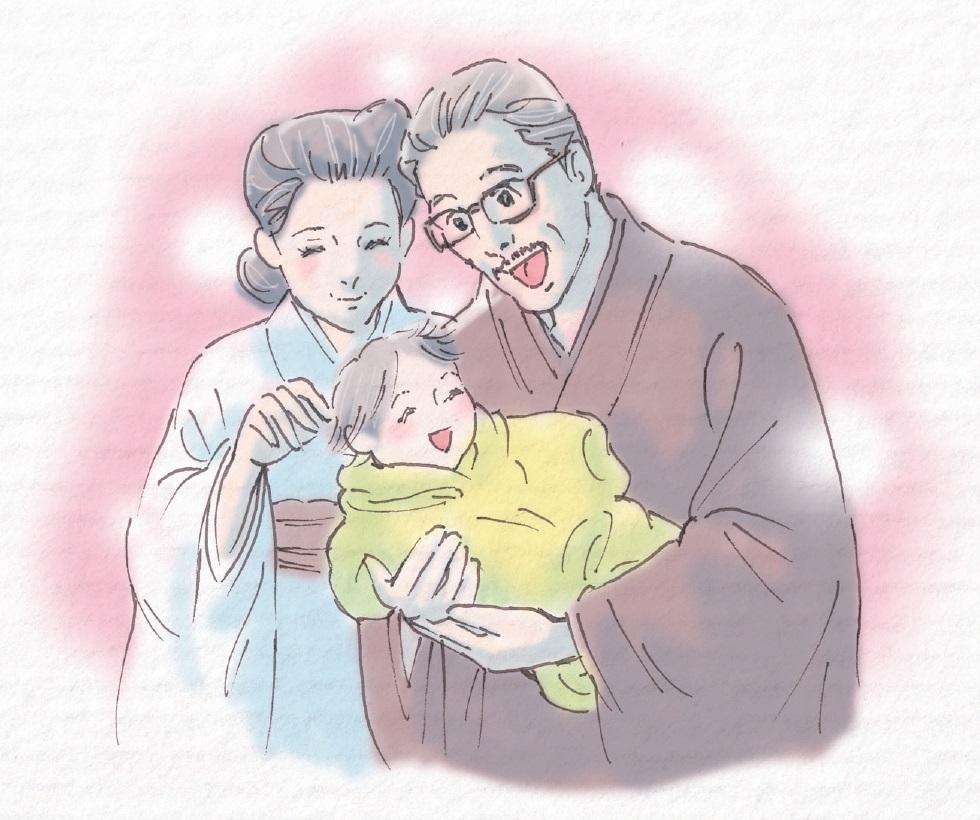

スミの父・盛太郎は、

「グラバー邸」にその名を残す

トーマス・ブレーク・グラバー氏に

若くして仕えた一人で、

新しい日本をめざす、志ある人でした。

長崎という土地で、進取的な感性を持った

長崎という土地で、進取的な感性を持った両親のもと育てられたスミ。

両親は、スミに自立できる教育を受けさせるため、

維新後、上京を決意します。

日本初の公立小学校を卒業したスミは、

両親の勧めにより、名声高いミッションスクールの

東洋英和女学(現 東洋英和女学院)に入学し、

キリスト教の教えにふれます。

「神様は、容姿ではなく、

進歩することのできる

心を見てくださるんだわ」

自分の顔のあざにコンプレックスを

持っていたスミですが、

次第に、未来に希望を抱くようになっていきます。

「徳性」を重んじる本学の精神は、

「徳性」を重んじる本学の精神は、スミのこのような実体験によるものです。

20歳で東洋英和女学校を卒業したスミは、

算術(算数)の教員を務めた後、教授法を勉強するため、

東京女子高等師範学校(現 お茶の水女子大学)に入学。 27歳で卒業し、沖縄の学校に赴任します。

沖縄の女学生たちは、どんな人にも平等に、

沖縄の女学生たちは、どんな人にも平等に、親切に接するスミを心から慕い、

後になっても、スミとの楽しい思い出を

語り継いだと言われています。

~イギリス留学編~

沖縄に赴任して1年あまりが経ったある日、東京で開かれた夏期講習会に参加していたスミに、

文部省から「家政学研究ノ為三ヶ年

英国ヘ留学ヲ命ス」と手紙が届きました。

このとき、留学した48名の中で

このとき、留学した48名の中で女性はスミ一人でした。

この留学での「家政学」との出会いが、

後のスミの生涯に大きな影響を与えることになります。

渡英後、スミは、ロンドンの

渡英後、スミは、ロンドンのバタシー・ポリテクニック(工芸学校)

(現 サリー大学)家事科に入学。

そこで、洗濯や料理、裁縫、育児といった、

実用的な家事知識と技術、

家事教授法を身につけました。

「イギリスは設備が整っていて、

「イギリスは設備が整っていて、たくさん実習ができる。

日本でもこれを実現しなければ…」

この想いは、後の東京家政学院の新校舎の

施設や設備、器具に活かされました。

明治38(1905)年、

約3年にわたる留学を終えたスミは、

日露戦争勃発により、帰国困難のため

私費で留学を1年延期。

ベッドフォード・カレッジ

ベッドフォード・カレッジ(現 ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校)の

衛生科に入学し、社会衛生学を学びます。

ベッドフォードでは外部との交流が盛んに行われ、

実際の世の中の様子を肌で感じながら、自由に学ぶことができました。

また、留学中にイギリス以外の国々を訪れたことも

スミの視野の国際化に大いに役立ちました。

学内に留まらないのびのびとした学習環境に、

学内に留まらないのびのびとした学習環境に、スミは深く感動します。

そして、

「新しい家政学」を

考えだしました。

~帰国・創立編~

「家政学は、

「家政学は、単に家事を学ぶことじゃない。

社会や人々をしあわせにする

学問なんだわ」

家庭に留まらない、

「社会の中での新しい家政学」が

生まれた瞬間でした。

このときすでに、

イギリス都市部の女性たちは

家庭から出て、子育てをしながら

働き始めていました。

その様子を目の当たりにするなかで、

その様子を目の当たりにするなかで、家事技術や家庭運営を知らないままに

家庭を持ち、仕事を持つことの不安を

感じました。

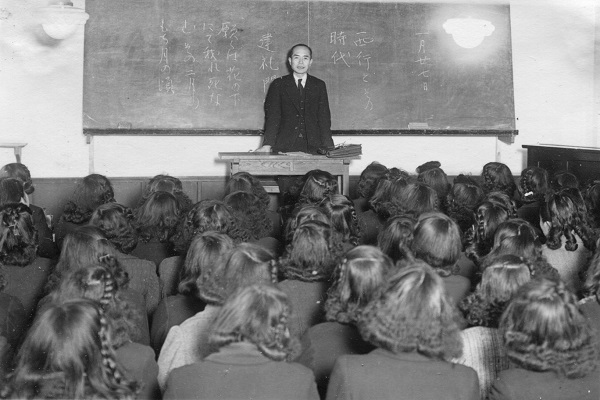

帰国後、スミは、諸外国での豊富な見聞をもとに、

帰国後、スミは、諸外国での豊富な見聞をもとに、文部省の期待に応える家政学を樹立し、

日本の家庭科授業を秩序立て、教師育成に尽力しました。

19年間、母校・東京女子高等師範学校で教職に就き、

日本の女子教育に尽力します。そして、実に、

イギリス留学から21年目となる大正12(1923)年、

スミが理想とした新しい家政学を実践するため、

市ヶ谷の自宅「家政研究所」を開設します。

子どものいないスミは、

「せめて、他人様のお嬢様を教育して、立派な徳操※を備えた女性を養成したい」

という思いを抱くようになります。その後イギリス留学で学んだ知識を活かし、

設備の完備や、充実した講師陣を招き、大正14(1925)年に東京家政学院を設立します。

※徳操:世の中のために良い行いをしようとする心

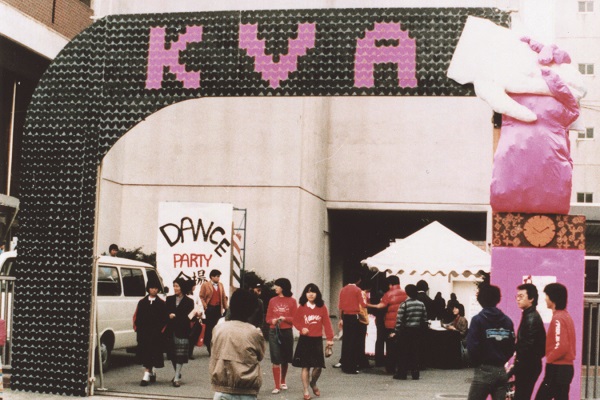

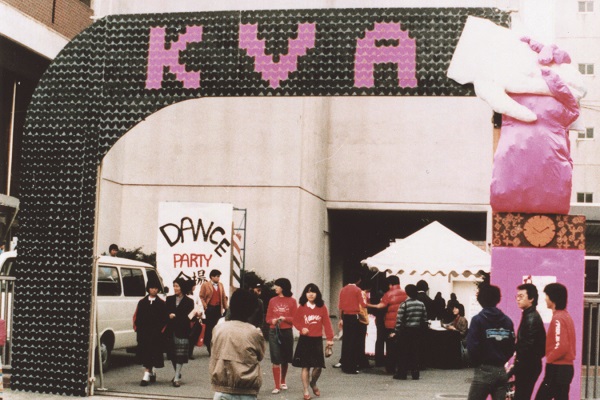

スミは、広く「知識(Knowledge)」を開き

「技術(Art)」を磨き、知と技を使う「徳性((Virtue)」を

養うことの3つを、とても大切にしていました。

「K」と「A」が「V」で包まれた本学院の校章の図案には、

「K」と「A」が「V」で包まれた本学院の校章の図案には、徳性(温かい人格)を高めることの重要さが示されています。

スミは、その後も精力的に活動を続け、

スミは、その後も精力的に活動を続け、亡くなる昭和23(1948)年まで、

家政学と女子教育に人生のすべてを捧げました。

そして、いま。スミのめざしていた

「人々のしあわせにつながる家政学」を受け継ぎながら、

時代に即した教育を実践し続けてきた東京家政学院は、

2023年に創立100周年を迎えます。一人ひとりの

しあわせが、社会のしあわせにもつながっていく。

新しい時代に求められる「大切なこと」は、

実はスミの想いの原点にあるのかもしれません。

キャンパスにある、

キャンパスにある、スミの胸像が微笑んでいるように見えるのは、

日々家政学を学ぶ学生たちを

温かく見守ってくれているからなのでしょう。

東京家政学院100年のあゆみ

年間を経て、夫の没後、大江先生は大いなる決意をし、それ

まで培った家政学の実験所として「家政研究所」を開設する。 1923年2月1日 東京牛込区市ヶ谷富久町109番地に

0000年0月0日 「家政研究所」開設

1923年9月0日 関東大震災の後、麹町一口坂に土地400

0000年0月0日 坪購入

市ヶ谷富久町に家政研究所を開設

イギリス留学から戻り、程なくして大江玄寿との結婚生活6年間を経て、夫の没後、大江先生は大いなる決意をし、それまで培った家政学の実験所として「家政研究所」を開設する。

1923年2月1日 東京牛込区市ヶ谷富久町109番0000年0月0日 地に「家政研究所」開設

1923年9月0日 関東大震災の後、麹町一口坂に

0000年0月0日 土地400坪購入

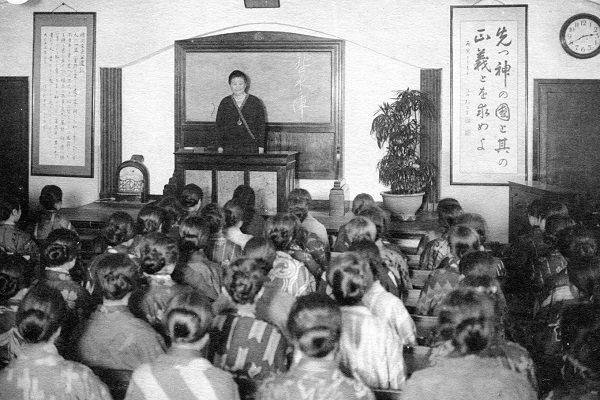

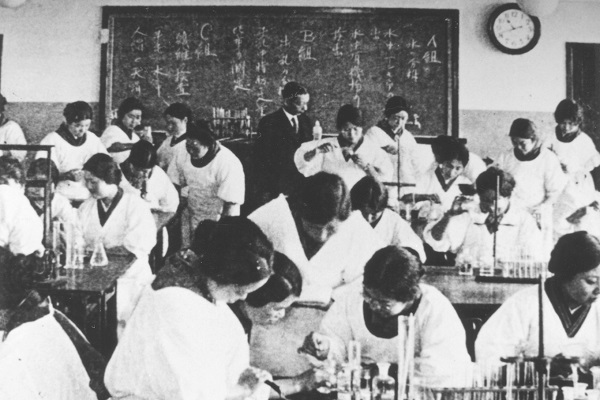

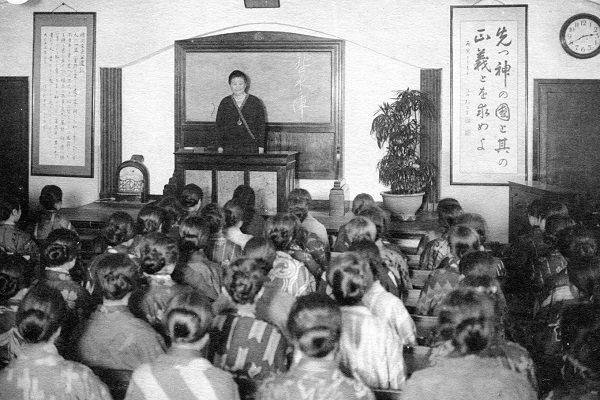

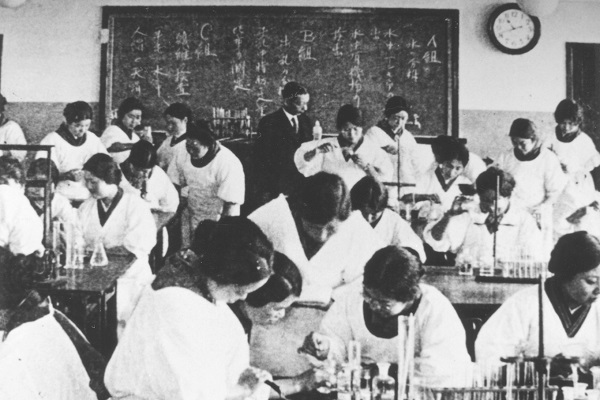

KVA 精神掲げる・千歳農場できる

チャンスに変え、新しい地を購入し、教育の種をまく。先生

の理想は高く、学院には一流の講師陣、一流の施設を備えて

いく。

1925年5月21日 創立記念祝賀会(後に創立記念日)開催。

0000年0月00日 校章(専門部第1回生考案)と尾上柴舟

0000年0月00日 作詞、賛美歌112番が校歌となる

1926年3月00日 同窓会光塩会発足

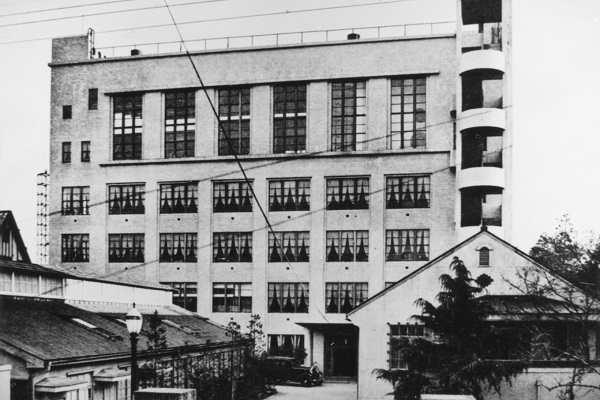

0000年0月00日 鉄筋コンクリート4階建の校舎新築

1927年7月23日 東京家政専門学校設置認可

0000年0月00日 大江先生校長就任

1931年4月00日 東京府北多摩郡千歳村に園芸実習場・運

0000年0月00日 動場設置・千歳船橋分教場開校

三番町に東京家政学院開学・

KVA 精神掲げる・千歳農場できる

関東大震災で東京が焼け野原になるが、大江先生はそれをチャンスに変え、新しい地を購入し、教育の種をまく。先生の理想は高く、学院には一流の講師陣、一流の施設を備えていく。

1925年5月21日 創立記念祝賀会(後に創立記0000年0月00日 念日)開催。校章(専門部第

0000年0月00日 1回生考案)と尾上柴舟作詞、

0000年0月00日 賛美歌112番が校歌となる

1926年3月00日 同窓会光塩会発足

0000年0月00日 鉄筋コンクリート4階建の

0000年0月00日 校舎新築

1927年7月23日 東京家政専門学校設置認可

0000年0月00日 大江先生校長就任

1931年4月00日 東京府北多摩郡千歳村に

0000年0月00日 園芸実習場・運動場設置・

0000年0月00日 千歳船橋分教場開校

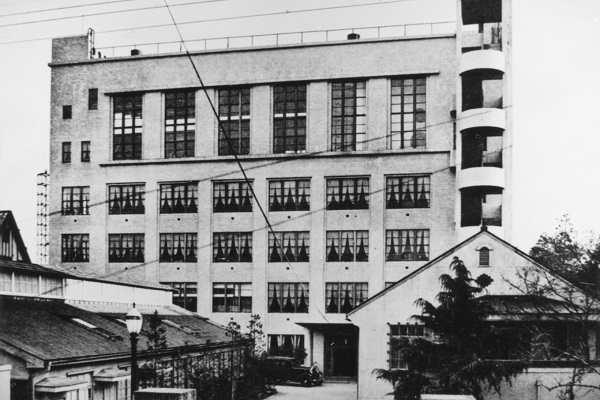

借金コンクリートと大江先生はユーモアを交えて呼んだ

表地が紺色、裏が赤のおしゃれなものだった

た。手狭になった校舎を拡げるために、鉄筋コンクリート地

上6階地下2階で、レースのカーテンが窓辺にかかった校舎

をさらに新築。この校舎は、近隣からも目をひき東洋一とい

われた。大江先生の英語力で外国からの視察団も訪れた。ま

た、学生寮も備わり発展は止まらなかった。そして、念願の

高等女学校開設にこぎつけ、生徒たちのマントを着た姿は、

とても可愛らしかった。

1936年2月 創立10周年 新築校舎落成記念祝賀式・祝賀会

1938年4月 農園に寄宿舎(千歳寮)竣工

1939年4月 東京家政学院高等女学校開学

新校舎・学生寮そして高等女学校開設

借金コンクリートと大江先生はユーモアを交えて呼んだ

表地が紺色、裏が赤のおしゃれなものだった

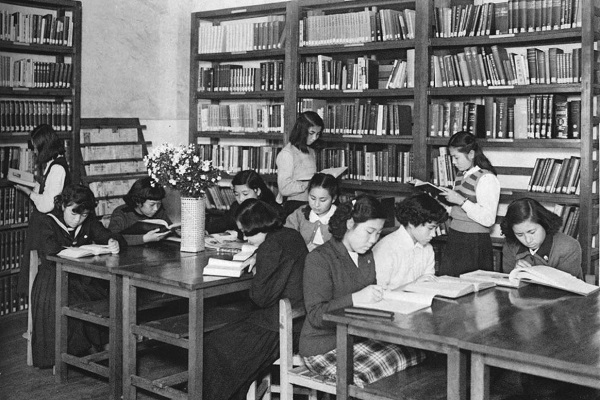

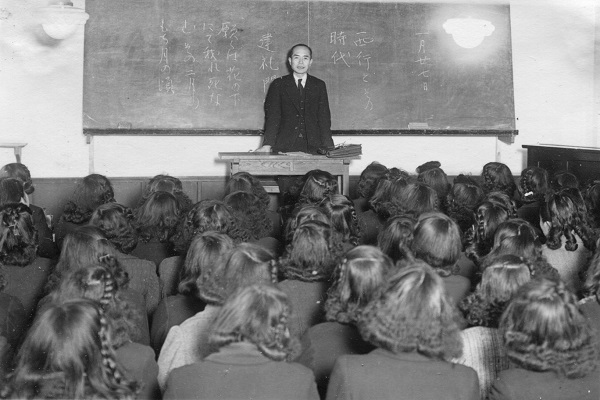

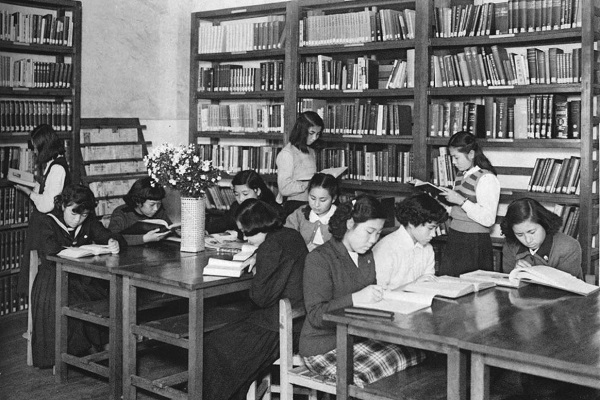

東京家政専門学校の評判は全国にとどろき、学生が集まった。手狭になった校舎を拡げるために、鉄筋コンクリート地上6階地下2階で、レースのカーテンが窓辺にかかった校舎をさらに新築。この校舎は、近隣からも目をひき東洋一といわれた。大江先生の英語力で外国からの視察団も訪れた。また、学生寮も備わり発展は止まらなかった。そして、念願の高等女学校開設にこぎつけ、生徒たちのマントを着た姿は、とても可愛らしかった。

1936年2月 創立10周年 新築校舎落成記念祝賀0000年0月 式・祝賀会

1938年4月 農園に寄宿舎(千歳寮)竣工

1939年4月 東京家政学院高等女学校開学

穏な空気に包まれ突入していく。大江先生を常に支え続け

てきた母の死が、それを暗示するかのようでもあった。戦争

が続く中、学院は東京大空襲の戦火にまみれてしまう。

戦後をむかえるが、4年制大学の申請を目前に大江先生は、

病に倒れ学院の復興を見ぬまま召天される。

1945年3月0日 全校舎戦災にみまわれ全焼、千歳寮を仮

0000年0月0日 校舎とする

1947年4月0日 東京家政学院中学校開設

1948年1月6日 大江先生死去(3月学校葬)

第二次世界大戦、大江先生の死去

東京家政学院が順調に成長する一方、国中が戦争という不穏な空気に包まれ突入していく。大江先生を常に支え続け<てきた母の死が、それを暗示するかのようでもあった。戦争が続く中、学院は東京大空襲の戦火にまみれてしまう。戦後をむかえるが、4年制大学の申請を目前に大江先生は、病に倒れ学院の復興を見ぬまま召天される。

1945年3月0日 全校舎戦災にみまわれ全焼、千0000年0月0日 歳寮を仮校舎とする

1947年4月0日 東京家政学院中学校開設

1948年1月6日 大江先生死去(3月学校葬)

ちはだかる。しかし悲しんでばかりいられない学院は、立て

直しに奔走し、4年制大学の申請をあえなく断念し短期大学

開学に向けて進めて行く。

1948年2月 千歳寮の仮校舎から三番町に復帰

0000年0月 東京家政学院高等学校開学

0000年7月 三番町校地拡張

1949年4月 東京家政学院に普通科、東京家政専門学

0000年0月 校に別科設置

千代田区三番町に復帰 高等学校開学

戸田貞三校長就任、大江先生が亡き後、様々な困難が前に立ちはだかる。しかし悲しんでばかりいられない学院は、立て直しに奔走し、4年制大学の申請をあえなく断念し短期大学開学に向けて進めて行く。

1948年2月 千歳寮の仮校舎から三番町に復帰0000年0月 東京家政学院高等学校開学

0000年7月 三番町校地拡張

1949年4月 東京家政学院に普通科、東京家政専

0000年0月 門学校に別科設置

ビーブームや女性の社会進出に伴う高学歴化なども重なり、

就職に有利な短期大学の人気は目覚ましかった。学院も三

番町キャンパスには学生が溢れ、加えて1年コースの別科

も賑わった。いわば学院にとって充実期ともいえる。

1950年04月 短期大学家政科開学

1951年04月 短期大学に別科設置

1953年10月 創立 30 周年記念式典

1955年03月 研究論文集「家政研究」創刊(1964年より

0000年00月 紀要となる)

1959年12月 中学校高等学校の全容を編集した「ばら」

0000年00月 創刊

1962年08月 長野県蓼科高原「山の家」開所

三番町に短期大学開学と繁栄

戦後の日本の経済成長は著しく、勢いづいていた。また、ベビーブームや女性の社会進出に伴う高学歴化なども重なり、就職に有利な短期大学の人気は目覚ましかった。学院も三番町キャンパスには学生が溢れ、加えて1年コースの別科も賑わった。いわば学院にとって充実期ともいえる。

1950年04月 短期大学家政科開学1951年04月 短期大学に別科設置

1953年10月 創立 30 周年記念式典

1955年03月 研究論文集「家政研究」創刊(19

0000年00月 64年より紀要となる)

1959年12月 中学校高等学校の全容を編集した

0000年00月 「ばら」創刊

1962年08月 長野県蓼科高原「山の家」開所

先生が急死して、あえなく諦めざる終えなかった案件が、

20年後ようやく単科大学として認可がおりた。学院に携わ

る多くの人々の安堵と希望は計り知れない。ここから新た

なステップを踏み出して行く。

1963年04月 東京家政学院大学開学

1964年11月 第1回KVA祭開催

0000年00月 KVA会館新築

1968年11月 「学院だより」創刊

1974年11月 「大学図書館報」創刊

1975年11月 創立50周年記念式典

1976年11月 「東京家政学院五十年史」発刊、大江文庫

0000年00月 目録・江戸時代編発刊

4年制大学開学

いよいよ、念願であった4年制大学の開学をむかえる。大江先生が急死して、あえなく諦めざる終えなかった案件が、20年後ようやく単科大学として認可がおりた。学院に携わる多くの人々の安堵と希望は計り知れない。ここから新たなステップを踏み出して行く。

1963年04月 東京家政学院大学開学1964年11月 第1回KVA祭開催

0000年00月 KVA会館新築

1968年11月 「学院だより」創刊

1974年11月 「大学図書館報」創刊

1975年11月 創立50周年記念式典

1976年11月 「東京家政学院五十年史」発刊

0000年00月 、大江文庫目録・江戸時代編発刊

東京家政学院筑波短期大学開学

地を求め郊外型キャンパスが次々と設けられブームのよう

であった。学院もまだまだ未開発地であった町田市相原に

キャンパスを求め、今までの家政学部に加え人文学部と短

大英語科を設置する。また、筑波研究学園都市にも短期大学

を茨城県とつくば市の要請で開学する。

1984年6月 創立60周年・多摩キャンパス開学記念式典

1990年4月 東京家政学院筑波短期大学開学

0000年5月 東京家政学院生活文化博物館設置

1995年4月 東京家政学院大学大学院開学

1996年4月 東京家政学院筑波女子大学開学

2003年3月 創立80周年記念誌発刊

0000年6月 創立80周年記念式典

東京家政学院大学町田キャンパス開学

東京家政学院筑波短期大学開学

戦後第2のベビーブームに湧く日本では、広大な面積の校地を求め郊外型キャンパスが次々と設けられブームのようであった。学院もまだまだ未開発地であった町田市相原にキャンパスを求め、今までの家政学部に加え人文学部と短大英語科を設置する。また、筑波研究学園都市にも短期大学を茨城県とつくば市の要請で開学する。

1984年6月 創立60周年・多摩キャンパス開学記0000年0月 念式典

1990年4月 東京家政学院筑波短期大学開学

0000年5月 東京家政学院生活文化博物館設置

1995年4月 東京家政学院大学大学院開学

1996年4月 東京家政学院筑波女子大学開学

2003年3月 創立80周年記念誌発刊

0000年6月 創立80周年記念式典

まわれず、また少子化もあいまって大学経営の見直しが必

要となる時代を迎えた。本学も抜本的な改革をスタートさ

せる。まず、筑波学院大学に名称変更し男女共学になる。そ

して、短期大学や家政学部・人文学部の改組から現代生活学

部一本化となり、千代田三番町キャンパス2学科・町田キャ

ンパス3学科の体制になる。それに伴い三番町が全面的に

リニューアルされる。

2005年4月 筑波学院大学に名称変更、男女共学となる

2007年4月 大学院男女共学

2010年4月 東京家政学院大学現代生活学部を開設

0000年0月 (千代田三番町・町田キャンパス )

0000年4月 筑波学院大学経営情報学部に改組

0000年6月 東京家政学院短期大学60周年記念式典

2013年6月 創立90周年記念式典

日本は、いわゆるバブル経済の破綻後なかなか好景気にみまわれず、また少子化もあいまって大学経営の見直しが必要となる時代を迎えた。本学も抜本的な改革をスタートさせる。まず、筑波学院大学に名称変更し男女共学になる。そして、短期大学や家政学部・人文学部の改組から現代生活学部一本化となり、千代田三番町キャンパス2学科・町田キャンパス3学科の体制になる。それに伴い三番町が全面的にリニューアルされる。

2005年4月 筑波学院大学に名称変更、男女共学0000年0月 となる

2007年4月 大学院男女共学

2010年4月 東京家政学院大学現代生活学部を開

0000年0月 設(千代田三番町・町田キャンパス)

0000年4月 筑波学院大学経営情報学部に改組

0000年6月 東京家政学院短期大学60周年記念

0000年0月 式典

2013年6月 創立90周年記念式典

0000年0月 ネスデザイン学科に名称変更

2018年4月 東京家政学院大学現代生活学部食物学科を開学

2018年4月 東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科を

0000年0月 開学

2019年4月 筑波学院大学設置者変更

2020年4月 東京家政学院大学大学院人間生活学研究科家政

0000年0月 学専攻(修士課程)を開学

2020年4月 東京家政学院大学大学院人間生活学研究科栄養

0000年0月 学専攻(修士課程)を開学

2023年5月 創立100周年記念式典

0000年0月 学科をビジネスデザイン学科に名称 0000年0月 変更

2018年4月 東京家政学院大学現代生活学部食物

0000年0月 学科を開学

2018年4月 東京家政学院大学人間栄養学部人間

0000年0月 栄養学科を開学

2019年4月 筑波学院大学設置者変更

2020年4月 東京家政学院大学大学院人間生活学

0000年0月 研究科家政学専攻(修士課程)を開学

2020年4月 東京家政学院大学大学院人間生活学

0000年0月 研究科栄養学専攻(修士課程)を開学

2023年5月 創立100周年記念式典

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)